頭痛の診断、治療

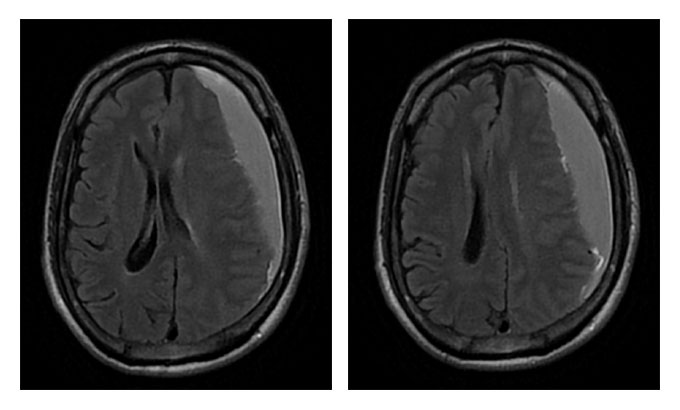

MRIで恐い頭痛を除外する。

「こわい頭痛」と「こわくない頭痛」があります

頭痛はよくあるありふれた症状ですが、「こわい頭痛」と「こわくない頭痛」があります。

頭痛のほとんどは、辛いけれども命にはかかわらない「こわくない頭痛」ですが、一部には放っておくと命にかかわる「こわい頭痛」があります。これを正確に区別するのはとても重要です。

どうすれば「こわい頭痛」を見分けられるのか?

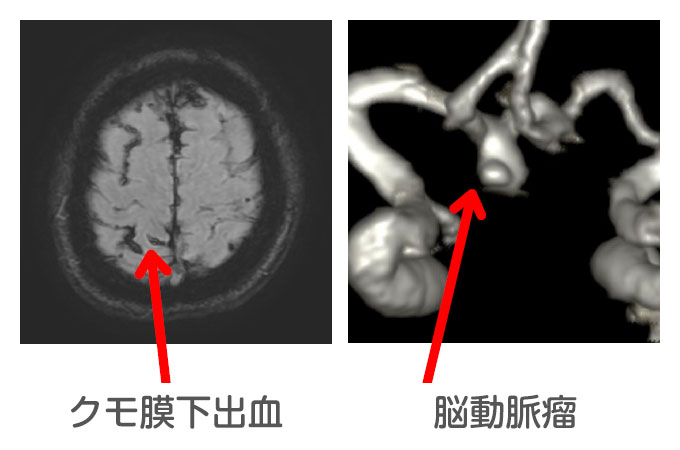

頭痛は、大きく分けて二種類あります。画像検査で脳に異常がない一次性の頭痛と、脳などの病気によって起こる二次性の頭痛です。頭痛の診断と治療は、まずMRI検査にて、クモ膜下出血など脳内の器質的な疾患を除外することが重要です。緊急処置を要する疾患が見つかった場合は連携病院に直ちに紹介いたします。

- 1次性頭痛

- 機能性頭痛(脳に病変がない)

- 2次性頭痛

- 器質性頭痛(脳に病変がある)

1次性頭痛とは

MRIで異常がない頭痛

繰り返し起きる頭痛が特徴なことから、慢性頭痛とも呼ばれるのが一次性頭痛です。頭痛そのものが治療対象となります。なお痛みの性質などから主に3つのタイプ(片頭痛、緊張型頭痛、群発頭痛)に分類されます。

これらの頭痛は画像診断では診断できない、そして本人にしか痛みがわからない、繰り返し起きて、ツライ頭痛です。しかし脳に異常がないことから医学的に社会的に軽視されてきました。

頭痛という自覚症状のみから診療することは難しいですが、科学的知見に基づいた診断と治療を提供します。

頭痛で悩んでいる人の人生を変えたい

頭痛で悩んでいる方は下記のような様々な悩みを抱えて生活されています。

- 朝、頭痛がひどくて起きられない

- 会社で上司にさぼりと言われた

- せっかく休日に家族で遊びにいく予定があったのに頭痛のためにぶち壊し、家族から責められた

- 片頭痛は遺伝だから治らないといわれた

- 20年来の頭痛でどこにいってもよくならない

- 常に頭痛薬をもっていないと安心できない

片頭痛の人口は10人に一人と言われており、決して特別な病気ではなく誰でもかかる病気です。

最も頻度の高い30歳代女性では約20%に達すると言われています。片頭痛はただの頭痛ではなくてその内7割が激しい頭痛で寝込んだり、嘔吐したりして、仕事や家事、勉強に支障をきたします。

片頭痛は治せる

片頭痛はどうやって起こるのか?

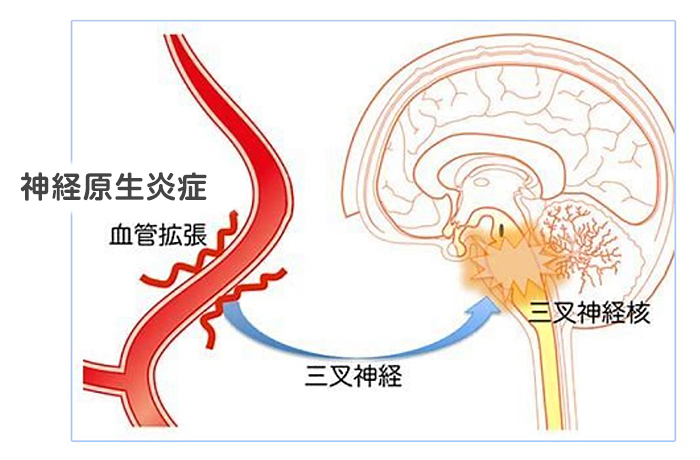

人間の体のリズムや睡眠、体温調節など環境変化に対応するために重要な役割を果たすセロトニンという脳内物質が関連しています。

セロトニンの分泌低下は三叉神経の興奮を引き起こし、血管拡張物質であるCGRPや炎症を起こすプロスタグランディンを放出し脳血管の拡張と周囲の炎症を引き起こします(神経原生炎症)。

片頭痛があるときに体を動かすと、血行がよくなってしまい血管がさらに広がり、痛みがひどくなります。

また脳幹の三叉神経核の活性化により悪心・嘔吐といった自律神経症状が引き起こされます。

片頭痛の原因に体質、遺伝があげられています。片頭痛になりやすい遺伝子に様々な要因が引き金となって片頭痛が起きます。小中学生頃から発症し、年齢とともに症状が悪化します。

一方で片頭痛のある方は脳の反応性が敏感であり、良い仕事をする人が多い。片頭痛は遺伝性疾患のひとつであるが、遺伝子を引き継いでいても全員が発症する単一遺伝性疾患ではなく、その遺伝子を引き継いでも発症する人としない人が出てくる多因子遺伝といわれるものです。

遺伝性の強い疾患ではありますが、受け継いだDNAだけでは発症しない。ストレスや環境の変化、生活習慣の乱れなど、誘因の除去と体調管理によって片頭痛を防ぐことができます。ストレスが関係しますが、片頭痛はストレスの最中よりストレスから解放されたときに起こりやすくなります。

日常生活、仕事や人間関係の中で常にストレスがかかっているが、その心と体のリズム、バランスを支えているのが、セロトニンである。ストレスがなくなり、ほっとしたときにはセロトニンの分泌が止まります。

それまでセロトニンでコントロールされていた三叉神経が興奮し、頭痛を引き起こすCGRPやプロスタグランディンが放出されて頭痛を起こす。そこで休日でも長時間の睡眠を避けて、朝などに爽快に運動することで、セロトニンが増加し、セロトニンの枯渇を防ぐことが重要です。

セロトニンとは

脳内伝達物質のひとつです。特に痛み神経ネットワークの情報伝達をしている。情緒、ストレス、睡眠、覚醒や痛みのコントロールにも関与し、さらに自律神経や血管にも作用し、血圧や脈拍にも影響を与える。

ストレスによりセロトニンが過剰に分泌されると血管は収縮します。そしてストレスが過ぎ去った後でセロトニンの分泌が減少すると反動的に血管が拡張する。

セロトニンは女性ホルモンとも連動し、エストロゲンが欠乏するとセロトニンも減少します。エストロゲンが出ている卵胞期(排卵前)はセロトニンが活性化していますが、黄体期(排卵後)はセロトニンは減少します。

三叉神経とは

三叉神経は感覚神経です。三叉神経が脳腫瘍や蛇行血管で圧迫されると三叉神経痛といって、顔面の痛みを引き起こします。片頭痛の研究より三叉神経には逆行性伝導があり、三叉神経の終末でCGRPを分泌する。CGRPは血管拡張させ頭痛を誘発します。

CGRP(カルシトニン遺伝子関連ペプチド)とは

脳で脳の血流が低下しないために重要な役割を果たしています。

脳の活動に必要なエネルギー源である酸素とブドウ糖は血流により供給されます。

脳の活動に見合った血流が供給されるように脳の血管は拡張したり、収縮したりすることで調節されています。その調節は通常はアセチルコリンやノルアドレナリンといった交感神経・副交感神経の役目です。

しかし緊急時には、CGRPが脳血流の維持のために重要な役割を果たします。

片頭痛の誘因である光や音、匂いといった外部からの刺激によって三叉神経から放出され、CGRP受容体に結合すると血管を拡張させて炎症を引き起こします。今後、片頭痛の発作に関与する神経ペプチドであるCGRPを標的した治療薬が日本でも導入されることが今後計画されています。

片頭痛は遺伝する

片頭痛は人類にとって、とても厄介な病気であるのに、強く遺伝する傾向があります。

片頭痛は人類にとって、とても厄介な病気であるのに、強く遺伝する傾向があります。

最近のゲノム解析研究で、片頭痛に関連した遺伝子として、PRDM16、TRPM8、LRP1が同定されました。

これらの遺伝子は外界の感知と脳内の化学経路に関連します。

これらの知見は、片頭痛患者が敏感・繊細な感受性をもつ遺伝子根拠とも考えられます。

片頭痛の治療

片頭痛発作を鎮める薬物治療

激しい頭痛症状がある場合は、まず薬物治療が中心となります。

アセトアミノフェン、非ステロイド性抗炎症薬、トリプタン製剤など重症度に応じて使い分けを行います。

強い頭痛がある場合は、嘔吐・嘔気を伴い内服製剤が服用できない場合がありますが、剤型は内服剤に加えて、点鼻、注射製剤があります。

薬物治療で注意すべきこと

薬物治療で注意すべき点として、自己判断での市販薬の乱用があります。

つらい頭痛に対して、手っ取り早く市販薬で安易に済ませてしまうとする場合があります。

上述のように脳内に病変が潜んでいる可能性ありますし、2次性頭痛の原因として薬物が頭痛の原因になっている場合があります(薬物乱用性頭痛)。

片頭痛の救世主 トリプタン製剤

片頭痛の発症には、セロトニンおよびその受容体(5-HT1B/1D 受容体)が重要な役割を果たしています。

トリプタン製剤は、セロトニン受容体(5-HT)の受容体作動薬である。つまり、頭蓋内脳血管にある5-HT1B受容体を刺激し、拡張してしまった血管を収縮させ、血管周囲にある三叉神経の刺激を防ぐ。

さらに、三叉神経終末にある5-HT1D 受容体、三叉神経核にある5-HT1F 受容体を刺激することで、神経ペプチド(CGRP、サブスタンスP)の放出を抑制し、片頭痛の原因である神経原性炎症を鎮めることで頭痛発作を改善させる。

薬物乱用性頭痛を避けるために3カ月を超える定期内服は注意が必要です。

アセトアミノフェン

小児の片頭痛に対する第一選択薬。安全性が高く、経済的な鎮痛薬。

作用機序は完全には解明されていない。

代謝産物であるAM404が中脳、延髄、脊髄後角のカプサイシン(TRPV1)受容体やカンナビノイド(CB1)受容体を活性化して鎮痛効果を発揮している。経口薬、座薬、静注製剤がある。

副作用は肝障害。

1日1500㎎を超える投与量を長期で投与した場合には定期的に肝機能検査を行う。

市販薬(新セデス、ナロン錠、小児用バファリン、小中学生用ノーシンピュアなど)にはアセトアミノフェンを含有しているため、併用した場合には加療投与となる可能性があるので注意が必要。

なかには、サリチル酸系のエテンザミドやピリン系のイソプロピルアンチピリンを含有したり、鎮痛補助作用としてカフェインを含有しているなど、小児に使用する薬剤としては適切でないものもある。

複合鎮痛薬は、副作用が多い。薬剤の使用過多にもなりやすい。

OTC医薬品、市販薬について

市販薬はドラッグストアなどで気軽に購入でき、薬物が手放せなくなり安心から乱用してしまう場合があります。市販の痛み止めは、多くが合剤で催眠鎮静薬やカフェインなど時に薬物依存が問題になるからです。

薬物依存とは、薬物の使用を繰り返した結果、脳に生じた異常状態のことで、薬物を再び使いたいという気持ちが抑えられなくなり、繰り返し使うようになるなど、たいへん困った状態です。

OTC頭痛薬の多くは複数の成分が配合されており、分類上は複合薬物に該当するので、月に10日以上の使用が3カ月続いていると乱用状態になります。

非ステロイド性抗炎症薬NSAIDs

NSAIDsは、COXを阻害し、プロスタグランジンの合成を抑制します。

プロスタグランジンの中でも、特にプロスタグランジンE2(PGE2)は起炎物質・発痛増強物質です。NSAIDsは主にPGE2の合成抑制によって鎮痛・解熱・抗炎症作用を発揮します。

片頭痛の予防薬

アミトリプチン

小児の夜尿症にも使用されます。成人では無作為化対照試験で有効性が証明されている。

小児片頭痛には保険適用がない。作用機序は、神経終末におけるノルアドレナリン、セロトニン再取り込みを阻害し脳内のセロトニン濃度を上昇させる。

副作用:眠気が強い、口渇、便秘

学校を休みがちで、睡眠リズムの乱れがちな抑うつ傾向を示す場合によい。

バルプロ酸

抗てんかん薬ですが、片頭痛の予防薬です。

トピラマート

わが国では保険適用外。GABAの増強や神経細胞膜を安定化させます。

イーケプラ、ガバペンチン

有効な片頭痛予防薬ですが、保険適用外です。

塩酸ロメリジン

カルシウム拮抗薬で脳血管の収縮抑制、血管透過性の改善効果があります。

副作用:徐脈、心不全

プロプラノール

β遮断薬で血管を拡張させます。起立性調節障害や低血圧には慎重投与となります。

心不全、喘息、房室ブロックには禁忌。リザトリプタンとは併用禁忌。妊婦にも使えます。

シプロヘプタジン

抗アレルギー薬であるが、特に年少者の片頭痛の発作予防に用いられることが多い。

発作予防薬の効果が現れるまでには少なくとも1~2ヶ月間の投与が必要。

サプリメント

慢性頭痛診療ガイドラインに掲載されているサプリメントには、マグネシウム、ビタミンB2があり、ある程度の片頭痛予防効果が期待できます。

頭痛ボトックス

ボトックス治療の概要

ボトックス治療は、局所的な神経伝達阻害作用により筋肉を弛緩させるため、「眼瞼けいれん」「片側顔面けいれん」「痙性斜頸」「上肢痙縮」「下肢痙縮」に有用です。また、コリン作動性神経および汗腺の接合部において神経伝達阻害作用により発汗を抑制するため、「腋窩多汗症」にも有用です。

頭痛治療薬としてのボトックス

ボトックスは筋弛緩作用により頭痛に効果を示します。また、神経筋接合部での神経側での作用も注目されています。すなわち、筋弛緩作用だけでなく、神経終末(シナプス)に対する作用や神経ペプチド(CGRP)の遊離抑制、神経伝達物質の抑制が考えられています。

これらの作用から、有痛性神経障害である神経アロディニアや帯状疱疹後ニューロパチーにも効果があるとされています。同様に、慢性片頭痛の予防的治療としても有効であり、米国食品医薬品局(FDA)にて適応が認められています。しかし、本邦では片頭痛に対しての保険適用はありませんので、自費診療での治療となります。

頭痛ガイドラインでは、慢性片頭痛に対する症状改善効果が複数のプラセボ対照ランダム化試験で証明されていると記載され、エビデンスの確実性はグレードAとなっています。

慢性片頭痛に対するボトックス治療

頭痛頻度が多くなった片頭痛(頭痛日数が15日/月以上、慢性片頭痛と呼ぶ)は、欧米ではボツリヌス剤を3カ月毎に施注し、1年後には大多数で頭痛日数が20日/月から9日弱まで減少することが証明され、慢性片頭痛から脱却する方法として広く普及しています。

また、接種部位が表情シワ形成に関与する部位と一致するため、シワの改善および予防効果も期待できます。

頭痛ボトックスは、頭痛ガイドラインでも推奨されている治療方法です。

日本では保険適応外治療となるため自費となります。当院にご相談下さい。

漢方薬

慢性頭痛の診療ガイドラインでは、成人を対象にしたエビデンスのある慢性頭痛の漢方薬として、呉茱萸湯、桂枝人参湯、釣藤散、葛根湯、五苓散などが紹介されています。

非薬物治療

日常生活の注意点としては、暗い静かな場所で休むことが大切です。

- 早寝、早起き、睡眠不足と寝すぎに注意、朝ごはん、姿勢の改善、生活習慣の見直しと改善

- 頭痛の誘因の回避、ブルーライト制限、共存症・合併症の適切な管理

- 学校対策、漢字・家族へのサポートやカウンセリング

- 頭痛体操

ブルーライト

ブルーライトは、波長が380-500nmの青色光で、ヒトの目で見ることのできる光(可視光)の中では最も波長が短く強いエネルギーを持つ。パソコン、スマホ、ゲーム機、テレビなどの画面が発する光やLED照明の光に多く含まれています。

光受容体として錐体細胞、杆体細胞以外の第3の視細胞として、メラノプシン含有網膜神経節細胞の存在が発見され、ブルーライトを感知し、視床下部と連結し、24時間サーカディアンリズムをコントロールしていることがわかりました。

夜間にスマホを長時間みると、脳は「太陽が昇ってきた」と勘違いし、メラトニンなどのホルモンの分泌障害を介して、不眠や睡眠相後退などの概日リズム障害を起こします。

それゆえに、朝が起きれず、頭痛も増加して、二次的に起立性調節障害になりやすいです。

ブルーライトの対策

- パソコン、スマホ、ゲーム機、テレビの使用時間に制限を設ける(3時間/日以内)

- 夜8時以降は使用しない

- ブルーライトメガネの使用

- 夜間のリビング、部屋の照明の明るさを落とす

- 睡眠時間最低7時間、早寝、早起き

- 朝に太陽の光を浴びる

薬物乱用性頭痛

あなたが1ヶ月の半分以上頭痛に悩まされていて、週に2~3日は頭痛薬を飲んでいる状況が3ヶ月以上続いていれば薬物乱用頭痛かもしれません。

あなたが1ヶ月の半分以上頭痛に悩まされていて、週に2~3日は頭痛薬を飲んでいる状況が3ヶ月以上続いていれば薬物乱用頭痛かもしれません。

薬物の使用が頭痛の原因になっていますので、受診して頭痛治療を行うことが勧められます。

てんかん性頭痛

頭痛がてんかんの唯一の症状である場合があり、診断と治療には脳波検査が必要です。

二次性頭痛とは

二次性頭痛の場合は、痛みを和らげる治療のみでは不十分です。各々原因となっている病気そのものの治療が必要となり、中には緊急の検査や手術などが必要な場合もあります。

気になる頭痛があれば、すぐに検査を受けることが重要です。

具体的には、くも膜下出血、脳内出血、脳腫瘍、髄膜炎、高血圧症、頚椎症、副鼻腔炎、緑内障、うつ病、心身症、薬物乱用頭痛などがあります。

① 突然の頭痛(雷鳴性頭痛)

- 説明

- 雷鳴頭痛とは、痛みが出現して1分以内に痛みのピークがくる頭痛です。

- 疾患

- くも膜下出血、脳出血、脳静脈洞塞栓症、RCVS、下垂体卒中

クモ膜下出血

クモ膜下出血とは、脳血管にできた動脈瘤がある破裂することで発症します。

再破裂を予防するために、早期に発見し治療することが重要です。様子を見ることなく、即日で対応する必要があります。

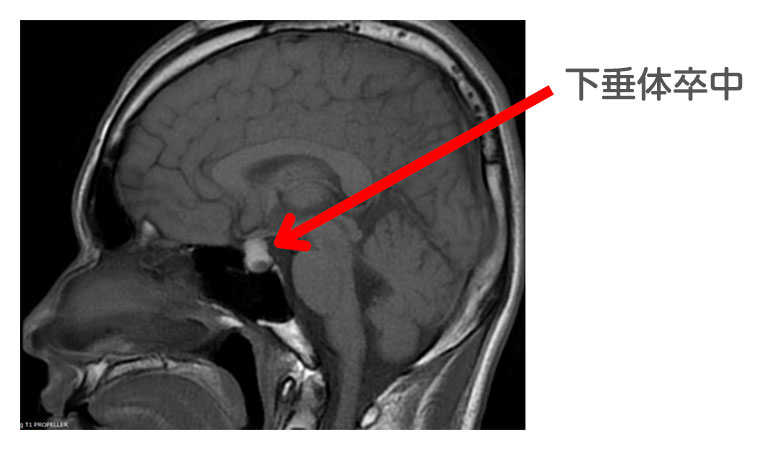

下垂体卒中

下垂体腺腫のなかで出血が起こり、膨らんで大きくなった結果、脳卒中と同じような突然の激しい頭痛や視力低下、吐き気、嘔吐、複視(物が二重にみえる)、眼瞼下垂(まぶたが閉じる)、意識障害などの症状が起きる病気です。

② 発熱などの全身症状を伴う頭痛

- 説明

- 発熱、悪寒、寝汗、筋肉痛、体重減少

- 疾患

- カルチノイド、褐色細胞腫、髄膜炎、脳膿瘍

脳膿瘍

脳膿瘍とは、脳の中に膿がたまった状態のことです。脳膿瘍は、虫歯や副鼻腔炎もしくは血流に生じた感染から、細菌が脳に侵入することで形成されます。 頭痛、眠気、吐き気、体の片側の筋力低下、けいれん発作が起こることがあります。

膿瘍が破裂すると、脳室炎をおこし、致命的になることがありますので、早期に発見し治療する必要があります。

③ 進行性に悪化する頭痛

- 説明

- 徐々に悪化する頭痛

- 疾患

- 脳静脈洞血栓症

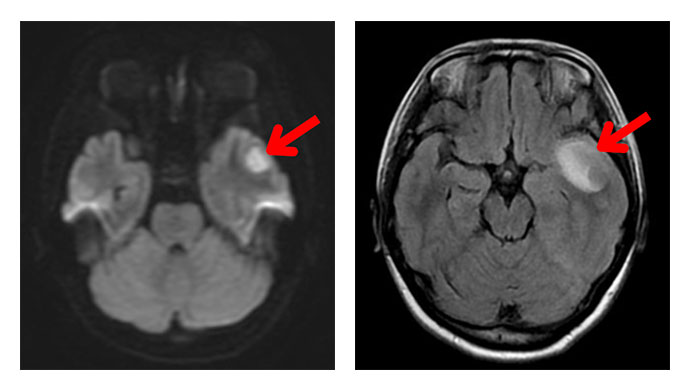

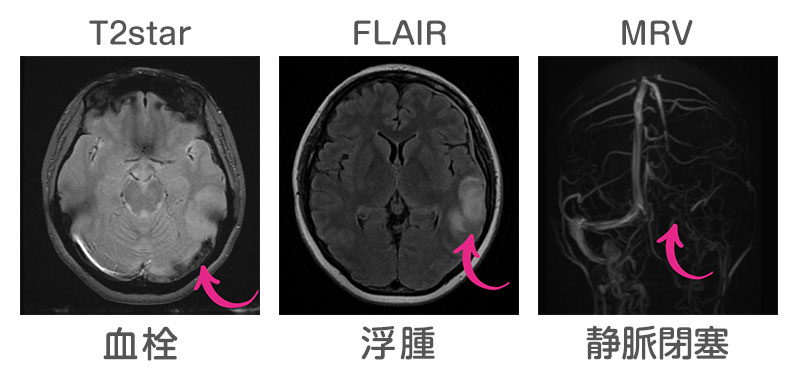

脳静脈洞血栓症

脳の静脈が血栓で閉塞することにより、脳が腫れて頭痛、嘔吐、けいれんなどを来します。

ピル内服による合併症として注意すべき疾患です。

④ 手足の麻痺が生じた頭痛

- 説明

- 脳に病変があると頭痛以外にも様々な症状が出現します。眼が見えにくい、二重に見える、ふらつき、手足の脱力、言葉が出にくい、視野が欠ける、物忘れ、手足のしびれ、呂律が回らない。これらの症状は巣症状といい脳に病変がないか画像検査が必要です。

- 疾患

- 脳腫瘍、脳出血、脳梗塞など

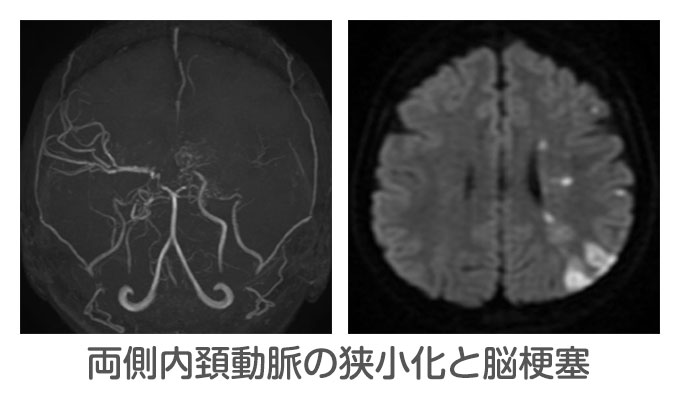

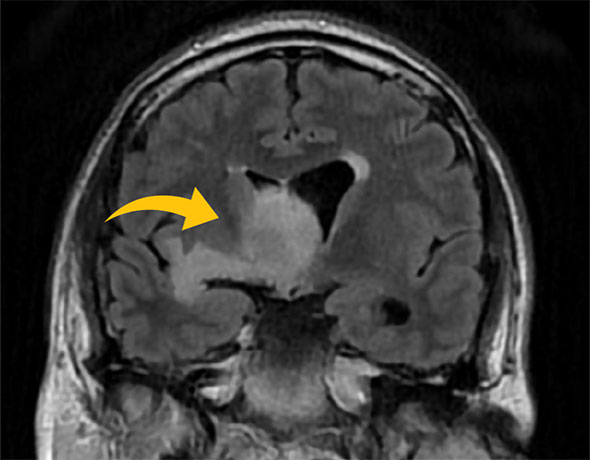

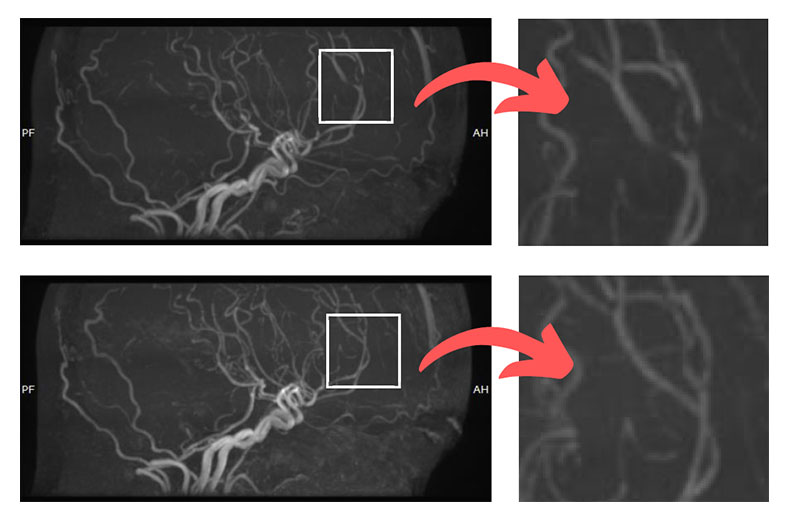

もやもや病

もやもや病とは、脳を栄養する血管の中で最も太いものである「内頚動脈」が徐々に細くなっていき、脱落していく病気です。 血管が細くなると脳の血流が足りなくなり、頭痛や手足の麻痺や痺れといった脳梗塞のような症状を呈します。

⑤ いつもと違う頭痛

- 説明

- 今までに経験したことのない頭痛

※もともと片頭痛持ちであっても、いつもと違う頭痛がある場合は注意が必要です。 - 疾患

- クモ膜下出血、動脈解離、脳静脈洞血栓症

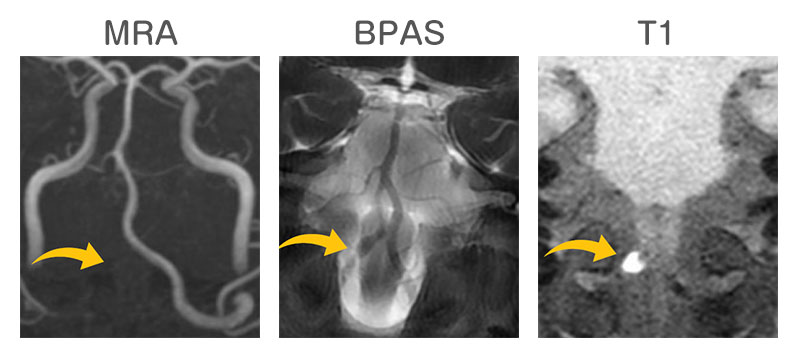

椎骨動脈解離

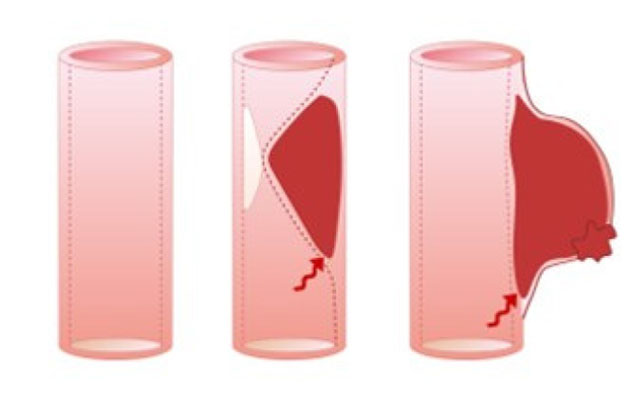

椎骨動脈解離とは血管の膜が裂けたり、剥がれてしまう病気です。

血管が裂けることにより偽腔と呼ばれる、本来の血液の通り道とは違った道ができます。これが重大脳疾患を起こす原因となります。

頭痛だけで治癒する場合もありますが、解離が進行し、血管閉塞による脳梗塞や、動脈解離を形成し破裂することでクモ膜下出血になることもあります。

- 解離が内腔に進展すると血流障害を起こす

- 解離が外側に進展すると動脈瘤を形成し血管破裂を起こす

⑥ 40歳を過ぎてから頭痛が出るようになった

- 説明

- これまで頭痛がなかった人が40歳を過ぎてから頭痛を初発する場合は、脳に疾患を有する場合があります。

- 疾患

- 脳卒中、脳腫瘍

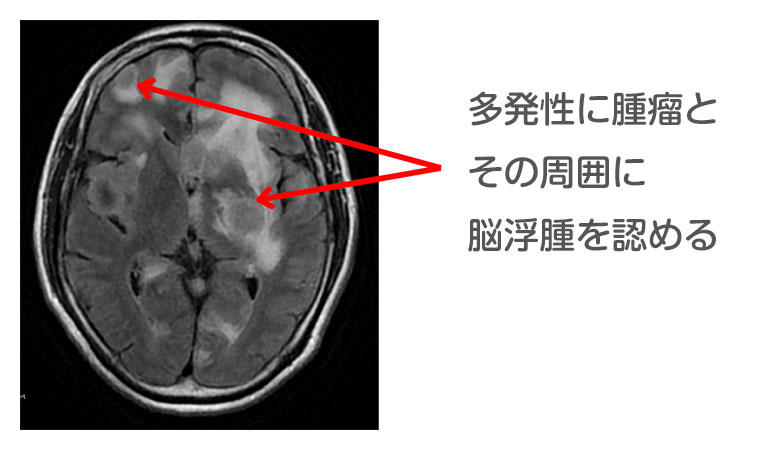

脳腫瘍

⑦ くしゃみや咳、運動時や排便時に感じる頭痛

- 説明

- 後頭蓋窩病変の可能性があります。他に笑った時や重たい物を持った時などで感じます。

- 疾患

- キアリ奇形

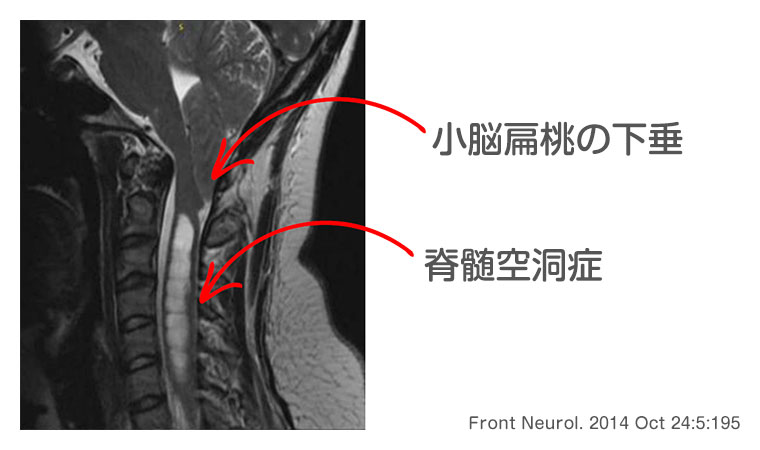

キアリ奇形

キアリ奇形とは、本来頭蓋骨の中にあるべき小脳の一部が、大孔(頭蓋骨の出口の穴)を通って下垂し、脊柱管内へ陥入する病気です。 脊髄空洞症(脊髄の中に水がたまり、空洞になってしまったような状態)を伴い、手がしびれることがあります。

⑧ 涙や鼻水などの自律神経症状を伴う頭痛

- 説明

- 目の充血を伴う事もあります。

- 疾患

- 群発頭痛などTACs、Tolosa-Hunt 症候群、下垂体卒中、海綿静脈洞病変、緑内障など眼科領域疾患、硬膜動静脈ろう

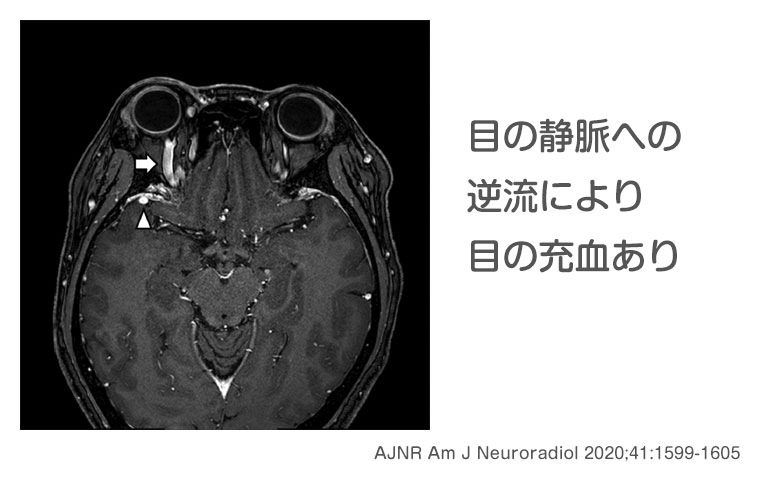

硬膜動静脈瘻

硬膜動静脈瘻(こうまくどうじょうみゃくろう)とは、 硬膜動脈(脳を包む膜を栄養している血管)の血液が直接正常では開いていない穴(シャント、瘻)を通って直接に脳の静脈に流れ込む病気です。

血液の逆流により目の奥が痛んだり、目が充血することがあります。

⑨ 乳頭浮腫のある頭痛

- 説明

- 眼科で眼底検査にて異常がある場合は脳外科受診を指導されると思います。

- 疾患

- 脳腫瘍、特発性頭蓋内圧亢進症

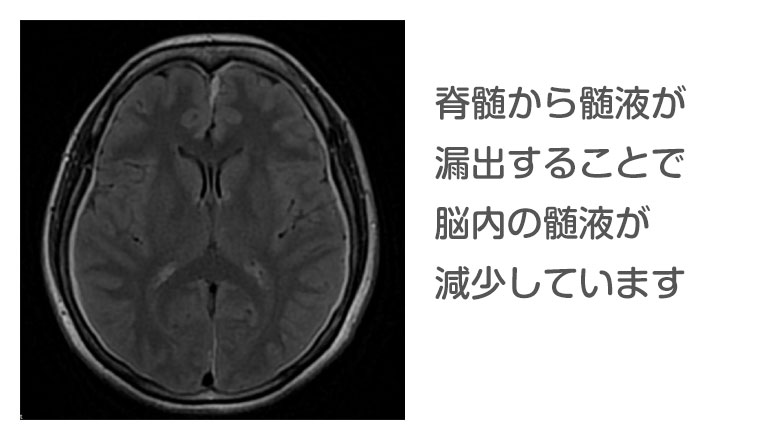

⑩ 姿勢により変化する頭痛

- 説明

- 脳腫瘍で頭蓋内圧亢進していると臥床で増悪し早朝頭痛を自覚します。 髄液漏では、臥位で改善し立位や座位で悪化しますので起き上がれなくなります。

- 疾患

- 低髄液圧症候群、脳腫瘍

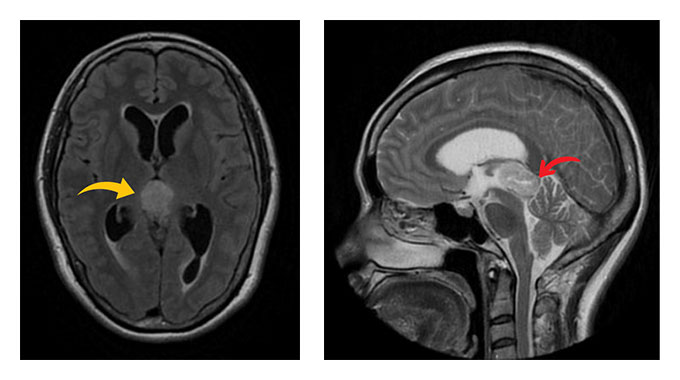

低髄液圧症候群

「脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)」は、交通事故やスポーツ外傷など、体への衝撃によって脊髄を包んでいる膜が破れ、脳脊髄液が漏れだし、減少することによって、頭痛、頸部痛、めまい、耳鳴り、倦怠感、不眠、記憶障害などのさまざまな症状を呈する疾患です。

⑪ 外傷後に生じた頭痛

- 説明

- 頭部打撲して直後の頭痛もあれば、打撲後数カ月してからの頭痛も含まれます。

- 疾患

- 急性/慢性硬膜下血腫、内頚/椎骨動脈解離

慢性硬膜下血腫

脳を包んでいる硬膜とくも膜の間には疎な細胞成分で構成される硬膜境界細胞層があります。この層の主に硬膜側には硬膜静脈叢(dural venous plexus)があり,比較的軽微な頭部打撲によっても破綻して徐々に硬膜下血腫を形成します。

頭部打撲をしてから数カ月してから頭痛や歩行時のふらつきを来します。

⑫ 妊娠、産褥期の頭痛

- 説明

- 妊婦時に初めて感じる頭痛が発生し、25週~分娩期や産褥期に多く重症例が多い。

- 疾患

- 妊娠高血圧症候群、下垂体腺腫、脳内出血、くも膜下出血、RCVS、脳静脈洞塞栓症、子癇前症、硬膜穿刺後頭痛(無痛分娩時)

RCVS

可逆性脳血管攣縮症候群(RCVS)は、雷鳴頭痛と表現される「頭の中で突然雷が鳴ったような激しい頭痛」で発症する特徴があります。入浴やシャワー、水泳、ダイビング、排便、出産、興奮、性交、筋トレ、大声、咳やくしゃみ、ストレス、女性ホルモンの変化、セロトニン作動薬や免疫抑制剤などの薬物が引き金となって発症します。

名前の通り、脳血管が攣縮し、出血や脳梗塞を引き起こすこともあります。

⑬ 癌の既往歴

- 説明

- 肺癌、乳がんなど脳に転移しやすい腫瘍があります。

- 疾患

- 転移性脳腫瘍

転移性脳腫瘍

⑭ 薬物

- 説明

- 薬が頭痛の原因となることがあります。

- 疾患

- 鎮痛剤使用過多による頭痛、ピルによる頭痛

⑮ HIVなどの免疫不全がある人の頭痛

- 説明

- 免疫不全があることで、健常人で発症しない病気も起こりえます。

- 疾患

- 脳性トキソプラズマ症、脳原発性悪性リンパ腫、進行性多巣性白質脳症、無菌性髄膜炎

SNNOOP10リスト

Do TP, Remmers A, Schytz HW, et al.:Red and orange flags for secondary headaches in clinical practice:SNNOOP10 list. Neurology 2019 92(3):134-144 を岩田亮一が編集して作成

コワい頭痛が見つかった場合は連携病院に速やかに転送します

- 当院の連携施設

- 国立大阪、北野病院、済生会野江、関西医科大学、市立総合医療センター、富永病院、国立循環器病センター、弘道会病院、藍の都脳神経外科病院

こんなときは早めの受診をお奨めいたします

慢性頭痛の診療ガイドラインには、二次性頭痛を疑うサインとして以下が挙げられています。

- 突然の頭痛

- いつもと様子の異なる頭痛

- 頻度と程度が増していく頭痛

- 50歳以降に初発の頭痛

- 神経脱落症状を有する頭痛

- 癌や免疫不全の病態を有する患者の頭痛

- 精神症状を有する患者の頭痛

- 発熱・項部硬直・髄膜刺激症状を有する頭痛