硫化水素による中毒を正しく理解しよう

頭痛が起こる理由はさまざまですが、温泉地や下水道などに漂うガスが原因となるケースも見逃せません。硫化水素(りゅうかすいそ)はごく微量でも人体に影響を及ぼす可能性があり、頭が痛むのは初期症状の一つといわれています。ここでは基礎知識を整理し、家庭や学校など幅広い場面で対策を考えてみます。

発生源とガスの基本特性

硫化水素(H₂S)は、腐った卵のような強いにおいをもつ無色のガスです。空気より重いため、低い場所に溜まりやすい特徴があります。発生源としては温泉や火山、下水道、農業用の肥溜め、工場廃水処理などが代表的です。さらに食品加工や理科の実験でも発生することがあり、家庭の排水溝や学校の実験室など身近な場所で濃度が上昇するリスクがあります。

・温泉地や火山周辺:土壌や地下水から湧き出る際に含まれる

・下水道やマンホール:有機物が分解されて発生し、換気が悪いと濃度が上がりやすい

・学校の理科の実験:硫黄を用いた実験や硫酸など酸性薬品との反応で生じる場合がある

・家庭の排水溝や浄化槽:食べ物のカスなどが腐敗し、ガスが発生する

このように、工事現場だけでなく身近な環境でも生じるため、濃度が高くなると頭痛や呼吸困難など深刻な健康被害につながります。

頭痛を引き起こすメカニズム

ガスが体内に入り込むと、呼吸器や神経系を刺激し、血液中の酸素供給に乱れが起こりやすくなります。結果として脳への酸素が不足し、頭が痛む場合があると考えられています。濃度がさらに上昇するとめまい、吐き気、意識障害など深刻な症状が増えることが報告されています。

たとえば、硫化水素の濃度と人体への影響を大まかに示す基準としては、次のような目安があります。

0.01~0.3ppm程度:腐卵臭を感じ始めるレベル

10ppm付近:目や鼻、のどへの刺激を覚え、頭痛や吐き気が生じやすい

50ppm以上:呼吸困難や肺水腫を起こすリスクが上がる

100~150ppm以上:嗅覚が麻痺してにおいを感じなくなる場合があり、危険を察知しづらい

小学校高学年の理科実験でも、硫黄(いおう)の燃焼実験などが行われることがあります。換気を十分にせずに行うと、子どもが頭痛や気分不良を訴えることがあるので注意が必要です。

公的機関が示す基準と研究

厚生労働省は職業性暴露を想定して、硫化水素の許容濃度を設定しており、一般的な作業環境では10ppmを超えないように管理する指針を示しています。アメリカのOSHA(労働安全衛生局)においては、20ppmを許容上限値(PEL)として定め、一時的にそれを超えても50ppmを上限としています。

学術的にも、短時間であっても高濃度の硫化水素を吸うと神経系や呼吸器系への障害が起こるリスクが指摘されています。たとえば、海外の研究事例では10ppm付近でも頭痛やめまいが誘発される可能性があることが報告されており、濃度の低さを軽視しないことが重要とされています。

学校の理科室では、薬品の管理と換気を徹底するよう指導することが多いです。理科の実験を行う担当教員は、ガスが発生する実験を実施する際に注意を呼びかけています。

硫化水素の危険性を踏まえた対策と予防

頭が痛むなどの体調変化は、少しでも感じたら対策をすぐに考える必要があります。特に家庭や学校では、大人が先回りしてリスクを減らす工夫が役立ちます。

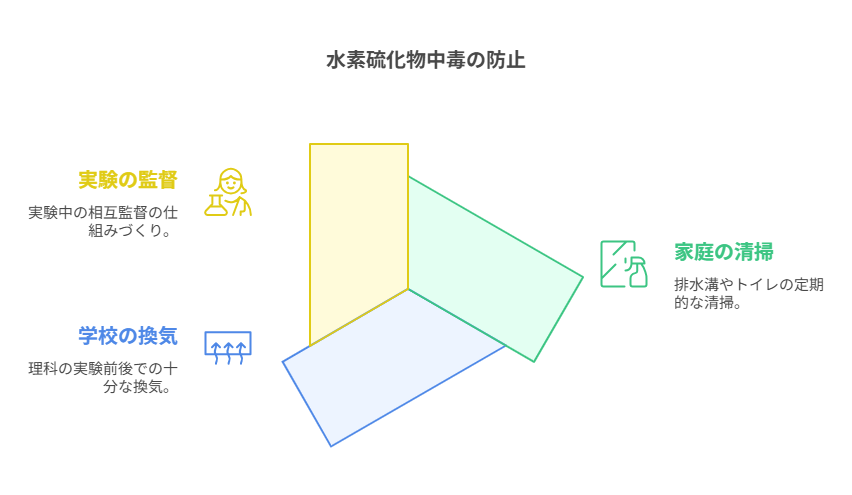

日常生活に潜むガスのリスク(家庭や学校での注意点)

家庭では、排水溝からあがるにおいに注意するとよいです。長く掃除していないと食べカスなどが腐敗してガスが発生し、頭痛やむかつきの原因となるかもしれません。お母さんはお子さんが「お風呂場がくさい」「頭が重い」と言ったとき、まず換気と排水口の掃除をチェックすると安全です。

学校では理科の実験や部活動の一環で、硫化水素を発生させる硫黄化合物を扱う機会があります。換気扇の使用や窓を開ける方法を事前に子どもたちへ周知し、万一においが気になるときはすぐに教員へ報告させる姿勢が欠かせません。

排水溝やトイレの定期的な清掃

理科の実験前後での十分な換気と教員の指導

学校の部活動で化学実験をする際、複数名で監督し合う仕組みづくり

これらを行うと、大きな事故を防ぎやすくなります。

作業環境での安全管理(特定の仕事場での注意点)

下水道や工事現場、廃棄物処理施設など、高濃度の硫化水素が発生しやすい場所では、計測器を常備する手段が第一です。数値があらかじめ分かれば、濃度上昇による頭痛などの症状を未然に防ぎやすくなります。

・ガス濃度計を定期的に点検し、アラームが鳴ったら作業を中断する

・換気装置を稼働させ、低い場所にたまりやすいガスを追い出す

・防毒マスクや専用の保護具を着用し、有毒ガスの吸入を抑える

また、安全基準の教育も不可欠です。新しくアルバイトやパートを雇う際に、ガスに関する危険性を説明していない作業現場は意外と多いです。頭痛を安易に「気のせい」と思わず、早期に職場全体で対処しましょう。

頭痛が出たときの行動指針

もし作業中や家庭内・学校の実験中に頭がズキズキし始めたり、めまい・吐き気を感じたら、すぐに窓を開けるか屋外へ出て新鮮な空気を取り入れるのが基本です。腐卵臭がする場所に長くとどまらないようにしつつ、症状が収まらない場合は医療機関を受診してください。

・「軽い頭痛だから」と放置せず、まずはその場を離れる

・ガスの原因が特定できない場合は、周囲の人へも呼びかけて避難を促す

・脳神経外科で検査を受け、症状の原因を確かめる

頭が痛いときに安易に放置すると、重症化する恐れがあります。周囲に家族や友人がいる場合、すばやく助けを求める姿勢が大切です。

Q&A

においがしなくなったら安全なの?

高濃度になると嗅覚(きゅうかく)が麻痺してしまい、においを感じなくなる例があります。実際には危険が続いている場合があるので、数値測定か換気を優先しましょう。

学校の実験で頭が痛くなったらどうすればいい?

まずは窓やドアを開けて換気し、担当教員に報告してください。実験の中断も必要です。友達と一緒に行動して、症状が長引くなら保健室へ行くのがおすすめです。

自宅で計測器を置く必要はあるの?

家の構造や環境次第です。温泉地の近くで硫化水素濃度が高まりやすい場合や、下水処理の設備が不安定なときは検討すると安心です。

まとめ

頭痛は、硫化水素が充満しているときのサインとなり得るため、危険が潜む場所以外でも意識しておきたいポイントです。工事現場などの職場では計測器による早期発見が必須です。家庭内であれば排水溝や浴室、学校では理科室や部活動で注意を高めるだけで安全性が上がります。

もし原因がはっきりしない頭の痛みが続くなら、専門医に相談すると安心です。

当院では、頭痛の原因を多角的に検査しており、必要に応じて生活習慣や周囲の環境に関するアドバイスも行っています。

こちらもおすすめ

しっかり寝ているのに…… 特定の場所で頭痛が起こる意外な理由

臭いがつらいのは気のせいじゃない!『カナリア外来』で学ぶ片頭痛との意外な関係

お問い合わせはこちらから

また当院公式LINEにてご質問等をお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。

参考文献

厚生労働省「職場における化学物質のリスク評価」

国立労働安全衛生研究所(NIOSH)「NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards – Hydrogen Sulfide」

アメリカ合衆国労働安全衛生局(OSHA)「Hydrogen Sulfide (H2S)」

Beauchamp RO Jr, Bus JS, Popp JA, Boreiko CJ, Andjelkovich DA. A critical review of the literature on hydrogen sulfide toxicity. Crit Rev Toxicol. 1984;13(1):25-97. doi: 10.3109/10408448409029321. PMID: 6378532.