【警察が市販薬の使用を原因だと疑っているとの報道 皆さんはどう思いますか?】

最近、広末さんが引き起こした事件で「警察が市販薬の乱用を疑っている」という報道がありました。市販薬は手軽に手に入る反面、正しく使わないと大きなリスクを伴うことをご存じでしょうか?

「市販薬なら大丈夫」「少しくらいなら問題ない」と思い込み、ついつい使い続けてしまう方も多いかもしれません。しかし、今回の報道をきっかけに「本当に市販薬は安全なのか?」という視点を持つことが大切です。

市販薬を使い続けていませんか?

実際、日常的に市販薬を服用している方は少なくありません。頭痛や肩こり、腰痛など、痛みを感じるとまず市販薬に手が伸びる…。こうした使い方を長期にわたって続けると、思わぬリスクを招く可能性があります。

実は危ない「市販薬の長期使用」

一般的に「市販薬は病院の薬よりも安全で副作用が少ない」というイメージがあるかもしれません。しかしながら、ブロモバレリル尿素やアリルイソプロピルアセチル尿素といった成分が含まれている市販薬は脳に影響を及ぼし、過度に服用すると薬物乱用性頭痛や依存症を引き起こす恐れがあります。

事実、海外ではこれらの成分が含まれた薬はすでに販売禁止となっている国もあるほどです。

頭痛で市販薬を使い続けると危険!

頭痛が起こるたびに市販薬でしのいでいると、**薬物乱用性頭痛(MOH: Medication Overuse Headache)**が生じるリスクがあります。MOHになると、痛み止めを飲む頻度が増え、薬が切れるとさらにひどい頭痛に悩まされるという悪循環に陥ってしまうのです。

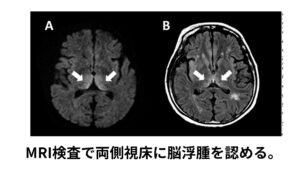

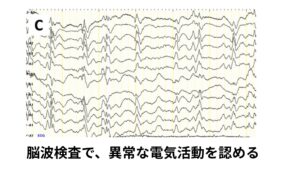

さらに、中枢神経系に作用する成分が含まれる市販薬を頻繁・大量に服用すると、眠気やせん妄を起こしたり、場合によっては急性脳症など重篤な症状につながる可能性があります。実際に、ブロモバレリル尿素(英語名:bromisovalなど)の慢性乱用が、MRI検査で脳の異常所見を示し、けいれん発作や意識障害、後遺症として記憶障害や精神症状を残すケースが報告されています(Biyajima et al. BMC Neurology, 2022)。

「市販薬を飲み続けるとどうなるか?」事件との関連性

今回の事件で警察は「市販薬の影響で興奮状態を引き起こしたのではないか」と疑っています。もしも慢性頭痛を抱える方が、ブロモバレリル尿素などを含む鎮痛薬を過剰に服用していた場合、脳機能に影響を与え、意識障害や興奮状態、意味不明な言動といった症状が現れる可能性は否定できません。

こうした事例は稀ではありますが、「市販薬だから安心」という意識が危険を見逃す原因になりがちです。

市販薬を使わない方がいい?早めのMRI検査を!

長引く頭痛を市販薬でごまかすのは非常にリスクが高いです。少なくとも1か月以上頭痛が続いたり、月に10回以上頭痛薬を使うような場合には、専門医による精密検査を受けることをおすすめします。

MRI検査を行えば、頭痛の原因が脳梗塞、脳腫瘍、動脈瘤など重大な疾患かどうかも早期に判明しますし、もし薬物乱用性頭痛が疑われれば、速やかに正しい治療へ移行できます。

早期発見できれば回復の可能性も高い

ブロモバレリル尿素中毒や薬物乱用性頭痛は、早期に対処するほど後遺症を残さずに回復できる可能性が高まります。

逆に放置してしまうと脳へのダメージが進行し、精神症状や記憶障害などの後遺症が長引くリスクがあります。

頭痛を根本的に治すなら「CGRP製剤」も選択肢に

片頭痛など慢性頭痛の治療には、近年登場したCGRP製剤という選択肢もあります。CGRP製剤は従来の痛み止めとは異なる作用機序を持ち、薬物乱用性頭痛になりにくい点が魅力です。

当クリニックでも、必要に応じてCGRP製剤を含めた最新の治療を取り入れ、患者さん一人ひとりの頭痛のタイプに合わせたオーダーメイド治療を心がけています。

まとめ

- 広末さんの事件報道を機に、市販薬の使用リスクを再確認することが大切

- 頭痛に対して長期・過剰に市販薬を使用すると、薬物乱用性頭痛や依存症を起こす可能性がある

- ブロモバレリル尿素など依存性や中枢神経への影響がある成分を含む市販薬は、特に乱用に注意

- 早期にMRI検査を受け、専門医の診察を受けることで重大疾患を除外し、適切な治療が可能に

- 最新の治療として、CGRP製剤も選択肢。薬物乱用性頭痛を避けたい方にもおすすめ

もし「頻繁に頭痛薬を飲んでいて不安」という方や「最近頭痛が増えてきた」と感じる方は、お気軽に当クリニックの脳神経外来へご相談ください。早めの受診が何よりの近道です。

\ 頭痛でお悩みの方は、まずは当クリニックへご相談を!/

当院では頭痛専門医が在籍し、MRI検査や各種治療薬を含めた包括的な診察・治療を行っています。あなたの頭痛の原因を正しく把握し、安全かつ適切な治療計画をご提案いたします。

▶ ご予約・お問い合わせはこちらから

ご不安な点やご相談がございましたら、お気軽に当院受付までご連絡ください。

※本記事の内容は一般的な情報を提供するものであり、医療行為や診断を目的としたものではありません。具体的な症状がある場合は必ず専門医にご相談ください。

お問い合わせはこちらから

また当院公式LINEにてご質問等をお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。

参考文献

臨床神経 2020;60:795-798

Biyajima et al. BMC Neurology (2022) 22:181