大阪にて頭痛専門外来をしている「いわた脳神経外科クリニック」 院長 岩田 亮一です

頭痛に悩まされる機会は多く、日常生活を左右するほどの痛みを感じる方も少なくありません。実は、日本では慢性的な頭痛に悩む方が非常に多い一方で、症状を我慢して適切に医療機関を受診しない例が多いと言われています。

本記事では、頭痛を感じたときに病院へ行くべき目安や、頭痛の種類ごとに考えられる原因、そして医療機関で期待できる検査や治療、セルフケアのポイントなどを詳しく解説します。

頭痛で病院へ行くべき理由

頭痛は決して珍しい症状ではなく、日本人の4人に1人が慢性的な頭痛を抱えているとの調査結果があります。このように身近な痛みであるがゆえに、「市販薬でなんとかなる」と思い込んでしまう方も少なくありません。しかし、いつまでも対処療法だけを続けていると、頭痛がさらに悪化して慢性化する可能性もあります。

ここでは、なぜ頭痛を放置せずに医療機関へかかる必要があるのかを説明します。早い段階で適切な検査や治療を受けることで、より重い病気を予防できる場合もあるため、決して軽視せずに対処することが大切です。

慢性化を防ぐための早期受診

頭痛を長期間放置すると、脳が痛みに敏感になりやすいと言われます。これは、日々積み重なるストレスや緊張が引き金となり、症状が強く出やすい体質へと変化してしまうからです。

慢性化を予防するためには、最初に強い痛みを感じたときや、従来と明らかに異なる頭痛を自覚した段階で受診するのが望ましいでしょう。特に吐き気を伴ったり、手足のしびれがあったりする場合は、重篤な原因疾患が隠れている恐れもあります。

医療機関で相談すれば、専門の検査機器を用いて脳や血管の状態を把握できます。市販薬を服用しても改善しない、もしくは頻繁に頭痛が起こるときは、早めに病院で原因を探ることを検討してみてください。

ほとんどの場合、緊張型頭痛や片頭痛といったいわゆる一次性頭痛ではありますが、二次性頭痛と呼ばれる別の病気が原因のケースもあるため、受診を先延ばしにしない姿勢が大切です。

市販薬では対処しきれない痛み

市販薬の鎮痛剤は手軽に入手しやすい反面、人によっては効きが悪かったり、服用を繰り返すことで副作用が生じたりするリスクも考えられます。痛みが続くのに市販薬ばかり増量・頻用するのは、かえって症状を悪化させることにもつながりかねません。

もちろん、多くの市販薬は適切に使う分には効果的です。しかし、市販薬を飲んでも改善しない場合や、症状が強く出る場合は、病院で医師による専門的な処方薬を利用することを検討してください。自分の頭痛のタイプを誤解したまま市販薬に頼るより、医療機関に相談して最適な治療方針を見つけるほうが早く改善するケースがあります。

医師の処方薬は頭痛の種類に合わせて用量・成分が調整されており、強い炎症反応を抑える薬や吐き気を抑制する薬など、症状に合った選択肢が得られます。早期に相談することで、つらい頭痛からの回復も期待できるでしょう。

脳の重大な疾患の見落としを防ぐ

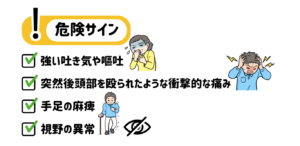

頭痛というと、片頭痛や緊張型頭痛をイメージする人は多いかもしれません。ですが、一部には脳卒中やくも膜下出血、髄膜炎など、生命に関わる重篤な病気の前触れとして表れる頭痛もあります。強い吐き気や嘔吐を伴ったり、突然後頭部を殴られたような衝撃的な痛みがあったりする場合は、救急外来の受診も視野に入れてください。

また、手足の麻痺や視野の異常といった神経症状が出るときは、脳神経内科や脳神経外科に速やかに相談する必要があります。こうした危険なサインを放置すると手遅れになることもあるため、普段と明らかに違う動きづらさやしびれを覚えたら迷わず病院へ向かいましょう。

万が一、頭痛が重大な病気の初期症状だった場合でも、早期に発見して治療を開始できれば完治や後遺症の軽減が見込まれます。日頃から自分の体調の変化に敏感になることが、取り返しのつかないリスクを回避する第一歩です。

頭痛で病院に行くべき目安!こんな症状は要注意

日常的に感じる軽い頭痛であれば、市販薬や休息でやり過ごせることも多いでしょう。しかし、特定の症状が現れた場合は、早期に医療機関を受診するべきケースもあります。ここでは、具体的にどのような症状が出たら要注意なのかを確認していきましょう。

普段と違う強烈な頭痛

これまでに感じたことのない勢いの痛みや、瞬間的に耐えがたいほどの激痛を伴う場合は、ただの片頭痛とは限りません。くも膜下出血など、血管の破裂が疑われる深刻な疾患の可能性があります。

突然の激痛は特に注意すべきサインであり、たとえ時間が経って少し和らいだとしても、病院へ行く心構えが求められます。とりわけ頭痛と同時に吐き気や意識障害、めまいなどが出た場合には、救急外来を検討してください。

こうした深刻な病気は、画像検査(CTやMRI)によって早期に異常を発見できることが多いです。痛みのほどを甘く見ず、激しい症状を感じるときは迷わず専門医に相談するとよいでしょう。

また、ご家族や周囲が異変を感じたら、迷わず病院へ連絡し、必要に応じて救急車を呼ぶ対応も視野に入れてください。時間との勝負になる可能性があるため、自力での移動が難しい状況なら早急な行動が望まれます。

手足のしびれや麻痺、視野の異常

両手・片手、あるいは足にしびれや麻痺を感じる場合は、脳の血管障害や炎症などが疑われます。単なる緊張型頭痛や片頭痛ではなく、脳卒中の前兆として現れるケースもあるため、自己判断は禁物です。

特に視野の狭窄や視力低下が急に起こる場合にも注意が必要です。例えば文字が読みにくくなったり、視野の一部が欠けたりするような症状があるときは、網膜に関わる問題か、脳の視覚を司る部位に問題があるかもしれません。

こういった症状をともなう頭痛は重症度が高い可能性があるので、いつまで続くかを様子見するのではなく、できるだけ早く医療機関を受診しましょう。脳神経内科や脳神経外科で精密検査を行えば、原因が判明しやすくなります。

見過ごしてしまうと後遺症が残る恐れもあるため、ほんのわずかでも違和感を覚えたら受診を検討してください。命を左右する重大疾患を早期に防ぐための大切なプロセスとなります。

吐き気や嘔吐を伴う頭痛

頭痛に伴って吐き気や嘔吐が繰り返される場合、片頭痛の一種かもしれません。一方で、くも膜下出血や髄膜炎など命に関わる病気が隠れていることもあるため、安易に「片頭痛だろう」と決めつけるのは危険です。

片頭痛の場合、大抵は痛みが脈打つようにズキズキと続く特徴がありますが、あまりに激しい痛みをともなう嘔吐が頻発する場合には、迅速な医療機関の受診が不可欠です。特に、血圧が高い方や家族歴に脳卒中のある方は、頭痛と嘔吐の組み合わせを見逃さないように注意してください。

嘔吐が続くと水分不足になりやすく、体力が消耗されてしまいます。脱水状態になると血液の粘度が上がって血行が乱れ、頭痛がさらに悪化することもあるため、特に注意が必要です。自宅での安静よりも、専門医の診断を優先しましょう。

病院に行くべき頭痛の種類

頭痛の原因は多岐にわたりますが、大まかには「脳や血管に直接の異常がない頭痛(一次性頭痛)」と、「ほかの病気が原因となって起こる頭痛(二次性頭痛)」に分けられます。ここでは主だった頭痛の種類と、その要因を解説します。

緊張型頭痛

もっとも多いタイプの一次性頭痛とされ、肩こりや首回りの筋肉の緊張によって起こる頭痛です。デスクワークで同じ姿勢を長時間続けたり、ストレスが溜まっていたりするときに感じやすい特徴があります。

締めつけられるような痛みが頭全体に及び、吐き気は比較的少ないとされています。ただし、慢性化すると痛みが持続しやすく、仕事や学業に支障を来すこともあるため、専門医に相談することが望ましいでしょう。

筋弛緩薬や痛み止めに加え、生活習慣の改善が重要になります。定期的なストレッチや軽い運動を取り入れ、血行をよくすることが予防につながると言われています。

また、リラックスできる時間を意識的に確保し、心身の緊張をほぐすことも大切です。仕事の合間に休憩を挟むなど、小さな心がけを重ねるだけでも緊張型頭痛の頻度を抑えられる可能性があります。

片頭痛

脈打つようなズキズキとした痛みがこめかみ周辺に生じやすく、光や音に敏感になるのが特徴です。女性に多く見られる傾向があり、月経のタイミングで悪化する例も少なくありません。

片頭痛は血管の拡張に伴った炎症が主な原因とされ、体質的に起こりやすい方もいます。カフェインの摂取やストレス、睡眠不足なども誘因となるため、日々の生活で気をつけることが大切です。

発作が強い場合は、医師がトリプタン系薬剤や鎮痛剤を処方します。早めに薬を飲むことで症状が抑えられることが多いため、症状が軽いうちに手を打つのが効果的です。市販薬が効きにくい、仕事への支障が大きいと感じる場合は、専門医に相談してより適切な治療を受けてください。

また、頭痛日記などで発症のタイミングや痛みの程度を記録することは、医師の診断にとっても非常に有益です。自分の片頭痛パターンを把握し、日常生活の改善に活かしていきましょう。

群発頭痛

群発頭痛は目の奥を突き刺すような激痛が、一定期間に集中して繰り返されるのが特徴です。特に強烈な痛みとされ、市販薬ではまったく太刀打ちできないこともあります。

痛みの発作が起こるピーク時期には夜間に目が覚めるほどの痛みに襲われ、日常生活を送るのが困難になるケースも少なくありません。片側の激しい痛みが長引く場合は、なるべく早く脳神経内科や頭痛専門外来で相談してください。

原因としては、睡眠リズムや体内時計の乱れが関与しているとも考えられています。アルコールや喫煙は発作を誘発しやすいため、症状がある間はできる限り控えましょう。酸素吸入療法など、独自の治療法が効果を示すこともあり、専門医の診断を受ける意義が大きい頭痛です。

また、群発期には日光や激しい運動などでも発作が誘発される可能性があります。痛みをコントロールするためには生活リズムを一定に保ち、自分の誘因を把握して避ける工夫を行う必要があるでしょう。

病院へ行くべきメリットと早期発見の重要性

「病院へ行くほどでもない」と自己判断しがちな頭痛ですが、実際に受診すると得られるメリットは意外に多いものです。ここでは、医療機関にかかることで期待できる利点や、重篤な疾患を早期に見つける意義を中心に解説します。

的確な薬処方で症状の緩和

医師を受診すれば、頭痛の種類や症状の度合い、持病の有無などを総合的に考慮した処方薬を手にすることができます。市販薬では決して得られない、より効果的で副作用の管理が行き届いた治療を受けられる点が大きなメリットです。

市販薬が効かない場合や、薬を飲む頻度が多くなり過ぎている場合、あるいは薬の相互作用が不安な場合などは、専門医の指導が不可欠です。合わない薬を飲み続けると逆に頭痛を増長させるケースもあり、医師に相談することで自分に合った治療を見つけることができます。

処方薬には鎮痛作用のほか、吐き気を抑える成分や血管の拡張をコントロールする成分などさまざまなタイプがそろっています。頭痛と同時に現れる症状に合った薬を包括的に選べるのは、医療機関ならではの強みです。

また、話しやすい医師や看護師に症状を相談することで、精神的な安心感やケアも得られます。我慢するだけの対処ではなく、積極的に治療を進めることで生活の質を高めていきましょう。

MRIやCT検査で重大疾患の早期発見

「頭痛くらいで検査は大げさ」と考える方もいますが、実際にはMRIやCTなどの画像検査を行うことで重い病気の可能性をしっかり排除でき、安心感を得られるメリットがあります。脳出血や脳梗塞の初期兆候が見つかれば、早期治療によって後遺症を最小限にとどめられることも少なくありません。

頭痛が脳卒中のサインであるケースも、まったく無視できない割合で存在します。普段とは明らかに異なる症状を感じたときこそ、こうした精密検査で問題の有無を確認し、リスクをできるだけ回避しましょう。

くも膜下出血や髄膜炎などの生命に直結する病気は、早期に対処しないと後遺症や最悪の場合命に関わる事態を招く可能性があります。気になる症状が続くときこそ、「大したことない」と判断せずに病院を受診することが重要です。

専門医による解説を受けることで、頭痛がどのようなメカニズムで起こるのか、どう対処すればいいのかが明確になります。一方で異常が見つからなかった場合でも、「問題ない」とわかるだけで心の負担が軽減され、より積極的に頭痛対策に取り組めるでしょう。

自己流ケアの誤りを正すチャンス

頭痛に悩む人ほど、インターネットや雑誌などで仕入れた情報を頼りに、自己流でケアを行いがちです。中には、誤った民間療法や根拠の薄いサプリメントに依存してしまう例もあるかもしれません。

医師の指導を受けると、自分の頭痛がどのタイプに属するのか、どのような生活習慣が症状を悪化させているのかを具体的に知ることができます。例えば「緊張型頭痛なのに片頭痛の治療をしていた」というようなズレを修正することで、痛みが劇的に改善する可能性があります。

また、医師に相談しておけば、万が一症状が変化した際にも再度受診しやすくなり、的確な判断を仰ぐことができます。自己流で長年苦しんでいる方こそ、専門家の目を通して状況を客観的に捉えることが大切です。

一時的に薬を飲んで痛みをしのぐだけでなく、頭痛を引き起こす根本原因に働きかけることが、質の高い生活を送るために欠かせないアプローチです。医師や専門スタッフと二人三脚で改善していきましょう。

医療機関でおこなう頭痛の検査や治療

病院を受診することを考えたとき、「具体的にどのような検査をされるのか」「診察はどんな流れなのか」といった疑問を抱く方もいるでしょう。ここでは、一般的な頭痛外来や脳神経内科・外科で行われる主な検査と治療方法について紹介します。

症状のヒアリング

頭痛の本格的な検査に入る前に、医師はあなたの症状や生活習慣を詳しく尋ねます。痛みの頻度や強さ、どのようなタイミングで起こるのか、どう対処してきたか、家族歴に頭痛や脳血管疾患があるかなど、多面的な視点で情報を収集します。

この問診の段階で得られる情報は、頭痛のタイプを見極める大切な手がかりです。もし頭痛日記をつけているのであれば、痛みの出方や発生前の状況(運動や食事、睡眠時間など)も合わせて伝えると診断がスムーズになります。

ここで集めた情報をもとに、医師が予想される頭痛の性質を絞り込み、本当に必要な検査を選んでいく流れになります。患者自身の体感や生活背景は、検査機器では得られない貴重なデータですので、正確に伝えることを心がけましょう。

また、頭痛のほかに気になる症状があれば、些細なことでも遠慮せず共有することが大切です。医師からの質問に加えて、自分からも疑問点を積極的に尋ねる姿勢が、納得のいく治療につながります。

画像検査や血液検査による原因究明

問診や身体診察で得られた情報を整理したうえで、医師が必要と判断すればMRIやCTといった画像検査を行います。これらの検査は脳や血管の状態、出血の有無などを詳細に確認するために不可欠な手段となります。

例えば、脳梗塞や脳出血のリスクが示唆される場合、MRIによって早期段階で異常が確認できる可能性があります。頭部CTでは、このような大きな異常がわかりやすく映し出されるため、迅速な診断が下せるという利点があります。

また、血液検査を通じて、炎症の有無や感染の兆候を見つけることも重要です。髄液検査が必要と判断されれば、髄膜炎の有無を調べることも可能です。こうした検査を総合的に行い、二次性頭痛の見逃しを防ぎます。

重篤な原因が見つからなかった場合は、一次性頭痛と診断されることが多いでしょう。その場合でも、処方薬や生活指導を通じて症状を軽減する方策を医師と相談できます。検査結果をもとに、自分の頭痛タイプに合ったケアを続けられることが大きなメリットです。

薬物療法とリハビリテーション

頭痛の原因が判明したら、症状に合わせた薬物療法が行われます。たとえば片頭痛にはトリプタン製剤、緊張型頭痛には筋弛緩薬といったように、頭痛の種類により薬の選択は大きく異なります。

さらに、必要に応じてリハビリテーションやカウンセリングを並行して行うこともあります。肩・首のこりをほぐすリハビリを取り入れると、緊張型頭痛の根本改善を目指すうえで大いに役立ちます。

医師と相談しながら、自宅でも続けられるストレッチや姿勢矯正、ホットパックなどのセルフケア方法を習得することは、頭痛を慢性化させないためのポイントです。薬物と物理的アプローチをうまく組み合わせた治療法は、長期的に効果を得やすいとされています。

また、心因的な要素が大きいと感じられる場合には、心理カウンセリングや認知行動療法などが検討されることもあります。頭痛は身体だけでなく、精神面の負担が増幅要因になることがあるため、多角的なアプローチが効果を生む可能性があります。

市販薬やセルフケアでの頭痛対処法

症状が比較的軽度なら、市販薬を使ったり生活習慣を改善したりといったセルフケアで痛みを和らげることもできます。病症が見逃せないほど深刻でない場合でも、早い段階から自己管理を行うことで悪化を防ぐことが期待できるでしょう。

市販薬の上手な選び方

ドラッグストアやコンビニでも手軽に入手できる市販薬は、軽い頭痛や不定期に生じる痛みに対しては有用な手段です。ただし、複数の成分が含まれる薬の場合、他の薬と併用すると思わぬ副作用が出ることもあります。

薬剤師への相談を心がけ、胃腸や循環器、アレルギーの持病がある場合などは特に注意して薬を選んでください。自分の症状や持病に合った成分を選び、用量を守った使用をすることが鉄則です。

また、同じ成分を含む薬を無自覚に重複して服用するリスクにも気を配りましょう。頭痛薬、解熱鎮痛薬、眩暈(めまい)対策薬など、多種多様な製品が販売されているため、ラベルや添付文書をしっかりと読み、適切な判断が必要です。

市販薬を使っても収まらない痛みが繰り返されるなら、早めに病院へ行くのが賢明です。頭痛の根本原因に合わない薬を自己判断で飲み続けても改善しないばかりか、副作用や別の不調を招く危険性もあります。

頭痛を和らげる体位・温冷療法

片頭痛では血管の拡張が痛みを起こしているため、アイスパックや冷却シートをおでこやこめかみに当てると一時的に血管を収縮させ、痛みを和らげるのに役立ちます。一方、緊張型頭痛では肩や首のコリが原因なので、温める方法が有効です。

例えば、蒸しタオルで首筋を温めると、血行が促進されて筋肉の緊張が解きほぐされやすくなります。入浴時に首を温めながら軽いマッサージを行うのも良いでしょう。

姿勢によって痛みが楽になる場合もあるため、机に向かう時間が長い方は椅子や机の高さを調整したり、枕を見直したりすることで予防につなげることができます。デスクワーク時にこまめなストレッチを取り入れるのも効果的です。

冷やす・温めるといった簡単な手法でも、頭痛の種類に合った方法を選べば痛みが軽減する例は少なくありません。自分の症状と向き合い、どのアプローチが合っているかを試しながら見極めましょう。

生活習慣の改善

頭痛を長期的にコントロールするには、一時的な薬の服用だけでなく、根本原因となる生活習慣の乱れやストレスを見直すことが重要です。特に睡眠不足や運動不足は頭痛を引き起こしやすい要因になります。

強い光や騒音の中で長時間作業しない、再発を防ぐために深呼吸や軽い体操を取り入れるなど、ストレスを適切に発散する方法を意識するとよいでしょう。職場や自宅でリラックスできる環境を定期的に整えることも頭痛緩和に大きく寄与します。

さらに、アルコールやカフェインの摂取量を見直し、栄養バランスの良い食事を心がけることも大切です。水分補給を十分に行うことで、血液の循環をスムーズにして頭痛のリスクを減らす効果が期待できます。

これらのセルフケアを行いながらも、頻繁に強い頭痛が起こるときは無理をせず再度医療機関を受診し、専門家の意見を聞くようにしましょう。

頭痛の再発を予防するには

頭痛が一度治まっても、同じ生活習慣を続けていれば再発してしまうことは珍しくありません。頭痛の原因をしっかり把握しながら、自分に合った対策を継続的に行うことが再発を予防するうえで重要です。

頭痛日記の活用

頭痛が起こるタイミングや特徴、痛みの強さ、服用した薬、効果のあったケア方法などをこまめに記録していく「頭痛日記」は、再発予防に非常に有効です。自分の頭痛パターンや誘因を整理でき、医師と情報を共有しやすくなります。

頭痛の頻度が高い方は、思い返すだけでは曖昧になってしまうこともしばしばです。日記をつけることで、例えば週末に症状が悪化する傾向があるなど、意外な共通点が見つかることもあります。

この頭痛日記は、アプリやスマホのメモ機能などでも気軽に取り組めるのがメリットです。服用した薬の種類や量、頭痛の持続時間などを詳しく控えておけば、医療現場での説明がスムーズになり、より適切な治療方針を立てやすくなります。

日記を継続的に分析することで、自分の生活パターンと頭痛の関連性を見いだしやすくなります。「寝不足だと翌日に必ず頭痛が起こる」「特定の食べ物を食べた翌日に症状が出る」といった気づきを得られれば、再発予防もはかどるでしょう。

適度な運動と休憩のバランス

運動習慣のある方は血行が良くなり、筋肉の緊張がほぐれやすいため、頭痛のリスクを下げられる可能性があります。ウォーキングやヨガ、軽い筋トレなど、続けやすい運動から始めてみるのがおすすめです。

一方で、運動をしすぎると疲労が蓄積し、逆に頭痛を誘発することも考えられます。適度なペースを守りつつ、こまめに休息を取ることで、体に負担をかけずに血行を促進できます。特に、普段デスクワークの多い方にとっては、適度な運動は姿勢改善などの効果も期待できるでしょう。

さらに、質の良い睡眠は頭痛対策に欠かせません。夜更かしや寝不足を避けるだけでなく、寝室の環境を整えてぐっすり寝られるよう配慮することが重要です。スマートフォンやタブレットを長時間見ないようにするなど、睡眠を妨げる要因を減らしましょう。

適度な運動と十分な休養を両立させるには綿密なスケジュール管理が必要ですが、習慣化すれば大きな効果が得られます。非常に強い痛みが継続している場合は無理に動かず、医師の指示を最優先に考えてください。

ストレスコントロール

頭痛は精神的なストレスとも深く関わっています。仕事や家庭内のトラブル、対人関係の悩みなど、知らず知らずのうちに心身へ負荷が蓄積すると、緊張型頭痛や片頭痛が頻発することがあります。

ストレスを溜め込みすぎないよう、気分転換の習慣を意識的に取り入れましょう。趣味の時間を確保したり、友人と話をしたり、短時間でも自然の中を散歩したりと、自分に合ったリフレッシュ方法を見つけることが大切です。

また、ストレス状態が慢性化することで自律神経のバランスが乱れ、血管の拡張や収縮が不安定になり、頭痛を誘発するリスクが高まります。適切なメンタルケアを行うことで、頭痛だけでなく、全般的な体調や気分の安定にも役立つでしょう。

専門の医療機関でカウンセリングを受けたり、必要に応じて抗不安薬や抗うつ薬の処方を受けることも一つの選択肢です。自分一人で抱え込まず、適切なサポートを得ながらストレスコントロールを実践してみてください。

病院に行くべき正しい目安を理解し頭痛に対応

頭痛は誰にとっても身近な症状ですが、その背景にはさまざまな原因やリスクが潜んでいます。適切に対処すれば日常生活の質を取り戻すことができますが、放置や自己流の対処で乗り切ろうとすると、逆に悪化や重篤な病気を見逃す危険性も否めません。

以下のポイントを押さえて、正しい対応を心がけましょう。

- 市販薬では手が回らないほどの痛みや普段と違う強烈な痛みは、病院へ行く目安になる

- 早期の受診でMRIやCT検査などを受けると、重大疾患を見逃さずに済む

- 頭痛の種類によって適切な治療やセルフケアは異なるため、医師の指導が有効

- 再発予防には頭痛日記の活用や生活習慣の改善が欠かせない

頭痛の頻度や強さ、関連する症状を見極めながら、専門医の力を借りて適切なケアを行うことが大切です。まずは、気になる症状があったら自己判断を避け、医療機関を受診することを検討してみてください。

あなたも『頭痛から卒業』を目指して一緒に治療しませんか?

お問い合わせはこちらから

また当院公式LINEにてご質問等をお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。